「梅澤朗広の採用SDGs」第15回目は、「備えはコストじゃない、価値だ!脱炭素×防災が経営力を強化する」です。

「うちの会社、停電したらどうなるんだろう…」「災害時、社員とお客様をどう守ればいいのか…」

そんなふうに、ふと不安になることはありませんか?

実は最近、災害やエネルギー高騰への備えとして、「BCP(事業継続計画)対策」や「脱炭素経営の強化」に関心を持つ中小企業が増えています。特に、停電時の対応や、地域・環境への貢献を通じて企業価値を高める事例が注目されています。

とはいえ、

「そうは言っても、大がかりな設備投資は難しい…」

「ウチの規模でもできること、あるのかな?」

という声もよく聞きます。

そんな経営者の皆さんに知ってほしいのが、“環境技術を経営強化に変える”という視点です。

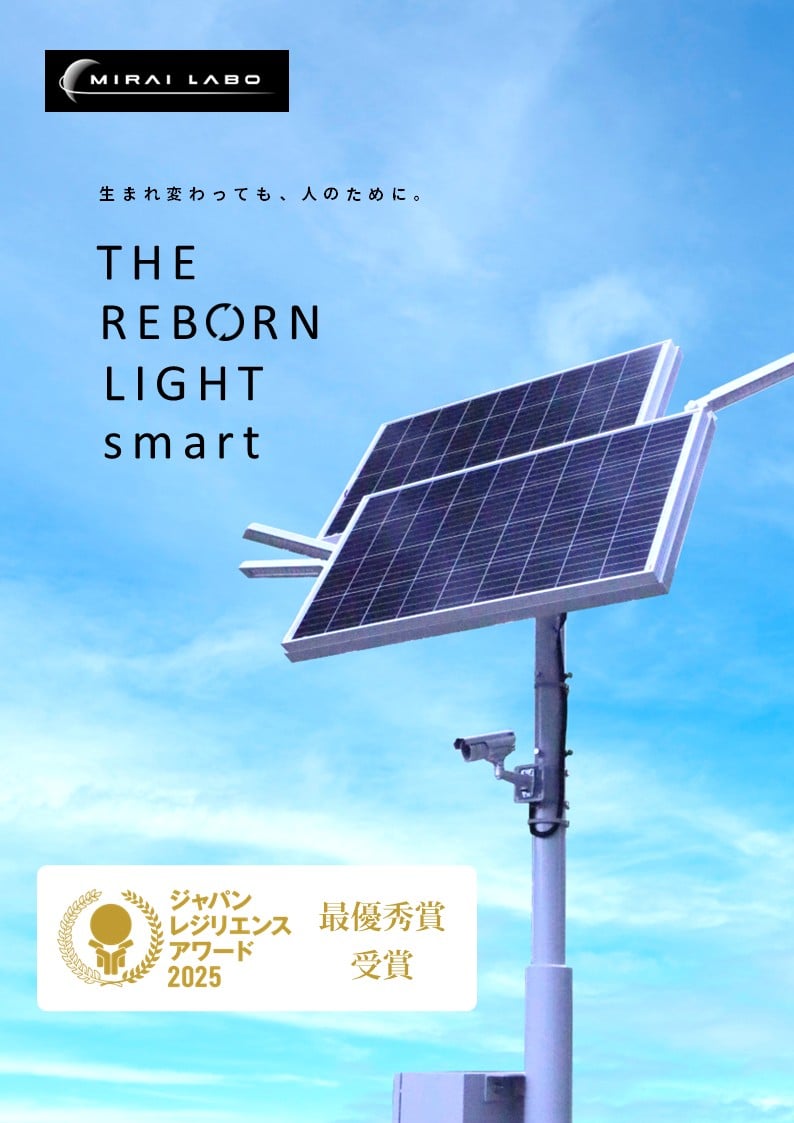

今回は、八王子発のスタートアップ企業「MIRAI-LABO(ミライラボ)」の取り組みを紹介しながら、“脱炭素 × 防災 × 経営”という考え方についてご紹介します。

目次 ➖

MIRAI‑LABOとは

今回ご紹介するMIRAI-LABO(ミライラボ)は、東京都八王子市に拠点を置く環境スタートアップ企業です。

「環境に良いことしかやらない会社」を理念に掲げています。持続可能なカーボンニュートラル社会を実現するため、連携する企業、自治体など、環境に良いことをしたいと考えるすべての想いを集約し、環境技術・ノウハウを駆使して全く新しい製品・サービスを開発・提供する企業です。

THE REBORN LIGHT smart の特長と導入事例

「THE REBORN LIGHT smart」は、太陽光パネルと電気自動車(EV)で一度役目を終えたバッテリーを再利用して作られた、自律型のスマート街路灯です。

この街路灯は、昼間に太陽光で発電し、夜間や停電時には内蔵の蓄電池から電気を供給します。電線が不要で設置工事も最小限のため、電気が通っていない駐車場や公園、避難所などでも柔軟に導入できます。災害時にはスマートフォンの充電にも使える非常用電源として活躍するなど、防災対策としても優れています。

実際に、八王子市の南大沢駅前(三井アウトレットパーク前)や東浅川交通公園、さらには東京たま未来メッセなどでも導入されており、夜間の防犯性向上とあわせて、地域の安心感を支える存在になっています。見た目のデザイン性にも優れており、景観に溶け込みやすいのも魅力です。

また、環境負荷の低減という点でもこの街灯は注目されています。たとえば、一般的なナトリウム灯は1年間で約345kgのCO₂を排出しますが、「THE REBORN LIGHT smart」は太陽光のみで動くためCO₂排出はゼロ。その差は、杉の木25本分の年間吸収量に匹敵します。さらに10年使えば、合計で3.5トン以上のCO₂削減につながります。

照明としての機能だけでなく、災害対策、環境配慮、そしてCSRや採用広報の視点からも企業価値を高めるツールとして注目を集めています。

G-CROSS の機能と実用性

最近のニュースでもよく見かける「災害による停電」。電気が止まると、照明が使えなくなるだけでなく、スマホが充電できなかったり、医療や生活に必要な機器も使えなくなってしまいます。そんなとき、「G-CROSS(ジー・クロス)」という電源装置が注目されています。

G-CROSSは、どこでも安定して電気を使える「持ち運べる電源」です。大きな特徴は、「バッテリーを詰め替えて使える」こと。普通のポータブル電源と違って、電池がなくなったら中のバッテリーを“交換”できます。交換用のバッテリーをいくつも準備しておけば、次々に入れ替えるだけでずっと電気を使い続けられます。

さらに、バッテリーを交換するときに「一瞬でも電気が止まらない」ことです。だから、医療機器など電気が切れては困るような場面でも使われています。

キズナシステム:企業連携によるBCPの強化

G-CROSSには、ただの電源装置以上の魅力があります。それが「キズナシステム」という考え方です。

例えば、ある地域が停電したときに、別の場所(まだ電気が使えるところ)からバッテリーだけを持ってきて交換する仕組みです。そして、使い終わったバッテリーはまた電気が使えるところに戻して充電する。このバケツリレーのようなやりとりを続ければ、ずっと電気を使い続けられます。

たとえば、自分の会社が停電したとき、近くの別の営業所や、取引先、防災協定を結んでいる団体などからバッテリーだけ借りる。そして停電が復旧したら、また充電して返す。こうすれば、大きな設備がなくても、場所やお金に限りがある小さな会社でも、災害への備えができるようになります。

実際にこのシステムは、2019年の台風で大きな被害を受けた千葉県のJR東日本で実際に使われて、実際に大きな効果を発揮し、注目を集めました。

まとめ:脱炭素×防災は経営力になる

停電時の事業継続(BCP)、社員と顧客への安心感、そして環境貢献によるCSR。

今回紹介した事例から見えてきたのは、「脱炭素」が単なる環境対策ではなく、中小企業の経営力そのものを底上げする武器になりうるということです。

「環境のために」だけでは、なかなか行動に踏み切れない。

でも「会社を守り、人を守る」ためなら、一歩を踏み出すきっかけになるのではないでしょうか。

脱炭素は大企業だけの話ではありません。

中小企業こそ、“今できること”から始めることで、地域に根ざした強い企業へと成長できます。

電気を自給し、備えを“価値”として伝えていく。

そんな経営の姿勢が、これからの時代、ますます求められていくはずです。

プロフィール

梅澤 朗広

SDGusサポーターズ株式会社 代表取締役

日本JC公認SDGsアンバサダー

FC NossA八王子 アドバイザリーボード

大切にしている価値観:感謝・貢献・共創

野村證券、東京ヴェルディを経て2019年にSDGusサポーターズ株式会社を設立。SDGsの「持続可能な社会の実現」「誰一人とりのこさない」の理念に共感し、企業に対してCSV(共通価値の創造)の観点で事業活動と社会活動の両立に向けた経営サポートをおこなっています。SDGsと自社の活動に対する理解を深めてアクションを考えるワークショップや、様々なパートナーと連携して営業・広報・採用のサポートをおこなっています。

SDGsについて興味を持っている・相談したいなど、ぜひコチラにお気軽にお問合せください。