今回が3回目となるこの経営力向上シリーズは、ダーウインの「変化への対応ができる者だけが生き延びる」という進化論の原則をキーワードとして経営者の方々に知見を高めていただくことを目的にスタートさせていただきました。

目次 ➖

振り返りと新しい米国理論

たまたま、この原稿を書きはじめた2025年8月に、インターネット上でハーバードビジネスレビューの環境変化対応に関する記事が掲載されました。そのポイントは、政治、経済、技術が目まぐるしく変動する現代、予測不能な事態が次々と起こる不確実性の高い時代に、多くのビジネスリーダーは意思決定に葛藤を抱えているという問題意識です。そして、「勇気は力:大胆な行動を起こすための5つの戦略」というランジェイ・グラティ教授の記事(広瀬潔Harvard Business Review 編集諮問委員翻訳)では、「大胆な行動を取るべきか、それとも守りに入るべきか?」あるいは「リスクを冒すにはあまりにも状況が混沌としているのではないか?」ということから、身動きが取れなくなるリーダーが少なくないこと。そしてこの状況を乗り越える鍵が「勇気」にあると提言しています。では、「勇気」とは一体なんなのでしょうか?

この記事では、「勇気」は選択でありスキルであるとして勇敢なリーダーが実践する以下の5つの戦略を提言しています。

1. ポジティブな物語を創造する

2. 自信を養う

3. 小さな一歩を踏み出す

4. つながりを見出す

5. 冷静を保つ

そして、この記事では、「勇気」がビジネスに不可欠な競争優位をもたらす力であり、特定の人物だけが持つ才能ではなく、誰もが学び、身につけることができる「スキル」であると結論づけています。

以上は、最新の米国の経営理論ですが、実際の日本ではなかなか踏み切れないとか、失敗したらどうしようと考える経営者も多いでしょう。しかし、この点については、以前から日本でも確立した考え方があります。この点を以下の2項と3項でご紹介のうえ、今回も4項で経営者の皆さんが活用できる中小企業支援策についてご説明します。

「日本で一番大切にしたい会社」(坂本光司著 あさ 出版社)から学ぶ

元法政大学教授の坂本光司氏のこの本は、シリーズで1巻から6巻まで、色々な優良企業を紹介しているのですが、その一方で、あれこれ理由を付けてさっぱり行動しない会社を称して、「五つの言い訳を言い続ける“ダメ”会社」と言っています。それは、

1.景気や政策が悪い。

2.業種、業態が悪い。

3.規模が小さい。

4.ロケーションが悪い。

5.大企業・大型店が悪い。

と言い訳して、環境変化への対応から逃げている会社・経営者です。まさに、上述のHarvard Business Reviewで想定されている意思決定からの逃避の言い訳ですが、結構皆さんの周囲でもこのような言葉が聞こえるのではないでしょうか?意思決定から逃避するのではなく、一歩踏み出す意思決定をすることが古今東西重要であることに変りは無いようです。

社長(経営者)のすべきことと失敗学について

環境激変のなかで、リーダーたる社長(経営者)は勇気を持てと提言され、坂本先生には言い訳しては駄目と言われる社長(経営者)の役割は何なのでしょうか?この点、オリックス社長、会長、グループCEOを歴任した宮内義彦氏は「社長は一番シンドイことをやらなければ仕方がない。一番シンドイことというのは、会社を長期的にどうもっていくかということと、目下の一番重要な問題の解決」と喝破しています。

従って、社長(経営者)としてなすべきことをやると覚悟したとしても、もし失敗したらどうしようか、という不安は残るでしょう。しかし、一定期間社長(経営者)の任にあたれば、失敗することは当然ありえます。むしろ、失敗することが無いような安全経営では逆に社長(経営者)失格と言われることが多いのです。

この失敗については、東大名誉教授の畑村洋太郎先生が「失敗学」の権威として著名です。では、失敗したらどう行動・評価すれば良いのか、畑村先生の「決定学の法則」からポイントを抜粋しましょう。

「通常、人は自分が目論んだことがうまくいかなかった場合、まず失敗を失敗として認めたくないという感情が働きます。次に事実を認めたとしても、自分に原因があるとは思いたくない。しかし、他人に責任転嫁した時点から、改善の余地はなくなってしまう。責任転嫁するということは、すなわち自分は何もしないということを正当化することだからです。事実を事実として、自分の責任として認めるかどうかで、この先の展開や対応がガラリと変わる。後悔、言い訳、正当化、自虐などに無駄なエネルギーを使わない。反省だけ。本来の“ 反省” の意味は、『過去の自分の行為について考察すること』です。」

ここまで書いたことを纏めます。さあ皆さん、環境変化に対応して、言い訳せずにまず勇気を持って動き、結果失敗してもしっかり反省して次のアクションに活かせば良い、それが経営者のなすべきこと、とおわかりいただけたと思います。

中小企業支援策:カスハラ対策をして奨励金40万円の申請をしよう

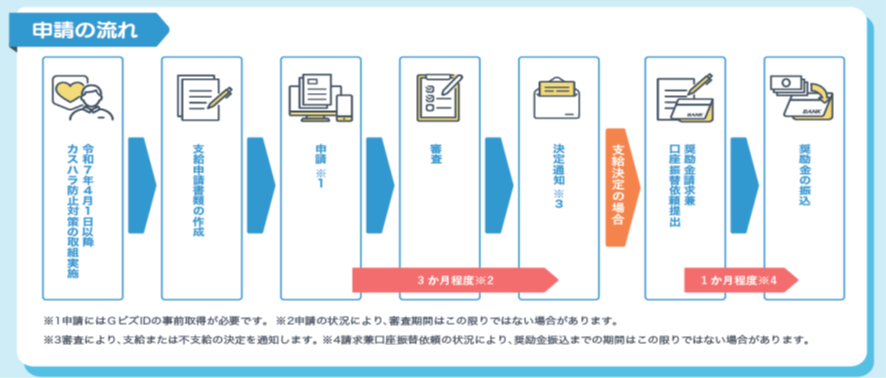

(公財)東京しごと財団は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」に基づき、本年4月以降にカスタマーハラスメント対策マニュアルの作成と、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施した東京都内中小事業者に対して、40万円の奨励金を支給します。ここで言うカスタマーハラスメント防止のための実践的取組とは、以下のような取組となります。

取組① 録音・録画環境の整備

取組② AIを活用したシステム等の導入

取組③ 外部人材の活用

また、申請受付は年3回、各回1000社に奨励金支給の予定です。なお、通常の補助金や助成金は申請・採択後に事業を実施するのが通常パターンですが、この奨励金は、以下テーブルのように、まず事業者がカスハラ防止対策を実施してから、支給申請書類を作成して支給申請することになります。この点注意ください。

プロフィール

中小企業診断士 草の葉コンサルテイング代表

飛田 光雄

国内外の豊富な事業経験と、中小企業診断士としての専門知識を融合・活用して、中小企業の起業前の創業計画策定から開業、経営改善、事業拡大、トラブル処理などの実践的経営支援を行なっている。

1946年東京都武蔵野市生まれ。一橋大学法学部卒業。ミシガン大学ビジネススクールエグゼクティブコース修了。

帝人株式会社を常務理事法務室長で退任。その間韓国SKグループに約5年出向。海外事業、化成品事業、経営法務全般を担当。社外活動は日本経団連経済法規委員会委員、経営法友会理事等。

2008年コンサルタント活動開始。ジェトロ新興国進出支援専門家、多摩西部コンサルタント協会副代表理事、東京都よろず支援拠点コーディネーター、稲城市商業活性化プラン策定事業受託責任者、多摩市緊急経営相談事業受託責任者等を歴任。

得意分野:経営戦略、マーケティング、創業、事業承継、経営改善等。

支援業種:飲食業、サービス業、製造業、小売業、卸売業、建設業等。これらの分野と業種でコロナ前は各種支援機関で多数のセミナーや月30件以上の個別相談を実施。また、各種の補助金・助成金につき多数の申請支援を行っている。コロナ以降は、事業者のニーズ変化に対応し、長期継続支援に重点をシフトして現在に至る。